Костное новообразование в районе щиколотки с внутренней стороны стопы может возникать по различным причинам, включая травмы, воспалительные процессы или генетическую предрасположенность. Травмы, такие как переломы или ушибы, могут способствовать образованию костных наростов, так как организм активно восстанавливает поврежденные ткани.

Кроме того, возможные опухоли могут иметь доброкачественную или злокачественную природу, что также требует тщательной диагностики для определения характера новообразования. Возраст пациента и сопутствующие заболевания, такие как остеопороз или артрит, могут усугублять ситуацию и влиять на развитие костных изменений.

- Наследственная предрасположенность к образованию опухолей.

- Травмы и хронические нагрузки на суставы и кости.

- Аномалии развития костной ткани.

- Инфекционные процессы, влияющие на кости.

- Патологии обмена веществ, приводящие к дистрофическим изменениям.

- Сапоговые заболевания, такие как остеомиелит или остеосаркома.

Причины костного новообразования в районе щиколотки с внутренней стороны стопы

Дифференциальная диагностика опухолеобразующих образований в области стопы или голеностопного сустава основывается на определении местоположения образования и его источника. Этот источник может быть суставным, костным или из мягких тканей вне сустава. К изменениям суставов, которые могут проявляться в виде опухолей, в первую очередь относятся пролиферативные заболевания синовиальной ткани, такие как пигментный виллонодулярный теносиновит (см. изображение ниже) или синовиальный хондроматоз (см. изображение ниже).

Стопа: осмотр подключенных к подошве соединительнотканных пластинок. А. Продольное расположение датчика на подошвенной поверхности у головок плюсневых костей. В. На эхограмме наблюдается гиперэхогенная треугольная соединительнотканная пластинка (головки стрелок). M — головка плюсневой кости; Р — проксимальная фаланга; T — сухожилия сгибателя.

Синовиальный хондроматоз. На эхограмме передней части голеностопного сустава видно расширенный фронтальный суставной заворот (стрелки), который меняет свою эхо-структуру от гипоэхогенной до изоэхогенной; по краям определяются костные эрозии (незакрашенная стрелка). Звездочка обозначает жировую подушечку. Tal — таранная кость; Tib — большеберцовая кость.

Синовиальный хондроматоз. На эхограмме передней части голеностопного сустава видно расширенный фронтальный суставной заворот (стрелки), который меняет свою эхо-структуру от гипоэхогенной до изоэхогенной; по краям определяются костные эрозии (незакрашенная стрелка). Звездочка обозначает жировую подушечку. Tal — таранная кость; Tib — большеберцовая кость.

Гипоэхогенное опухолевидное образование с хорошо очерченными границами, возникающее из сухожильного влагалища, чаще всего связано с гигантоклеточной опухолью сухожильного влагалища (пигментный виллонодулярный теносиновит) (рис. 1).

Рисунок 1. Гигантоклеточная опухоль сухожильного влагалища. На продольном (А) и поперечном (В) срезах сухожилий сгибателей (T) II пальца стопы визуализируется гипоэхогенное опухолевидное образование (стрелки), соединенное с сухожилием. Обратите внимание на эффект дистального псевдоусиления.

Костные новообразования в районе щиколотки с внутренней стороны стопы могут возникать по ряду причин. Одной из наиболее распространенных является механическая травма, которая может вызвать перерождение тканей и избыточный рост клеток. Это может произойти как в результате прямого удара, так и в результате продолжительной нагрузки на суставы, что особенно характерно для людей, занимающихся спортом или имеющих предрасположенность к ортопедическим заболеваниям.

Кроме того, существует и генетическая предрасположенность к образованию новообразований. Наследственные заболевания, влияющие на костную структуру, могут привести к образованию опухолей или патологий в области щиколотки. Например, доброкачественные опухоли, такие как остеомы, могут развиваться в ответ на изменения в организме, связанные с наследственными факторами, или быть результатом медленно прогрессирующего процесса, который не требует немедленного вмешательства.

Инфекционные процессы также могут играть роль в возникновении костных новообразований. Бактерии или вирусы могут вызывать остеомиелит, что ведет к воспалению и последующим изменениям в костной ткани. В таких случаях необходимо не только лечение инфекций, но и мониторинг состояния костей, чтобы предотвратить развитие более серьезных новообразований, требующих хирургического вмешательства или других кардинальных мер.

Опухолевидные формирования, возникшие из костной ткани и выявляемые при УЗИ, могут быть злокачественными или обладать агрессивным характером роста (рис. 2; дополнительная информация доступна в статье на сайте — используйте поисковую форму выше) и имеют лучшую визуализацию при рентгенографии или МРТ.

Рисунок 2. Остеомиелит. На УЗИ большеберцовой кости обнаруживаются признаки периостита в виде гипоэхогенного участка (стрелки), который демонстрирует признаки сосудистой гиперемии и кортикальной деструкции (головки стрелок), указывая на наличие остеомиелита.

В случае диагностики прочих опухолевидных образований мягких тканей УЗИ позволяет дифференцировать кисты от солидных опухолевых образований, а также контролировать проведение инвазивной биопсии или аспирации.

Наиболее распространенным доброкачественным опухолевидным образованием в области стопы и голеностопного сустава считается сухожильный ганглий. Этот тип ганглия, как правило, имеет гипоэхогенную структуру, эффект дистального псевдоусиления и не связан с другими образованиями (рис. 3).

Рисунок 3. Сухожильный ганглий. На эхограммах четырех различных пациентов (А-D) визуализируются сухожильные ганглии (стрелки), которые имеют эхоструктуру от анэхогенной до гипоэхогенной. Наблюдаются типичные проявления: внутренние эхосигналы, дольчатость, ячеистая структура, внутренние перегородки (септы) и эффект дистального псевдоусиления. Обратите внимание: на графике C сухожильный ганглий расположен в тарзальной пазухе.

Чаще всего сухожильные ганглии отличаются гипоэхогенностью, клетчатой структурой и дольчатой формой. Вязкое содержимое может генерировать звуковые сигналы низкой интенсивности. Ганглий, находящийся в тарзальном канале, может оказывать давление на большеберцовый нерв (см. изображение ниже; см. видео ниже).

Синдром тарзального канала, обусловленный наличием сухожильного ганглия. На эхограмме большеберцового нерва (головки стрелок) в продольном сечении визуализируется сухожильный ганглий (стрелки), вызывающий ущемление нерва. Обратите внимание на эхоконтрастные включения, содержащиеся внутри ганглия, и эффект дистального псевдоусиления.

Сухожильный ганглий стопы и голеностопного сустава может сообщаться с соседними суставами или сухожильными влагалищами, но может распространяться и на тарзальную пазуху. Сухожильный ганглий необходимо дифференцировать от синовиальных сумок, таких как сумка Грубера, расположенная между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и таранной костью (см. рис. ниже).

Сумка Грубера. На эхограмме сухожилий длинного разгибателя пальцев (Е) в поперечном сечении видно расширенное вместилище Грубера (стрелки), которое легко поддается компрессии датчиком. Обратите внимание на эффект дистального псевдоусиления. T — таранная кость.

Выявление однокамерного сжимаемого скопления жидкости в типичном месте сумки подтверждает наличие синовиальной сумки. Сухожильный ганглий, напротив, не склонен к сжатию и обладает ячеистой структурой. УЗИ позволяет проводить инвазивную аспирацию, для которой необходима игла большого диаметра из-за высокой вязкости получаемого экссудата. При исследовании латерального связочного комплекса поперечный срез в области нормально функционирующей пяточно-малоберцовой связки может демонстрировать гипоэхогенность из-за анизотропии, что не должно восприниматься как признаки миниатюрного сухожильного ганглия (см. изображение ниже).

Латеральный отдел голеностопного сустава: пяточно-малоберцовая связка. А. Положение датчика в кософронтальной плоскости между нижним краем латеральной лодыжки и пяточной костью. В. На эхограмме представлена пяточно-малоберцовая связка в продольном сечении (головки стрелок). С. При повороте датчика на 90° пяточно-малоберцовая связка визуализируется в поперечном сечении (головки стрелок) с возможным появлением анизотропного эффекта (D), корректируемого боковыми наклонами датчика. С — пяточная кость; РВ — сухожилие короткой малоберцовой мышцы; PL- сухожилие длинной малоберцовой мышцы; Т — таранная кость.

На уровне стопы и голеностопного сустава также могут наблюдаться эпидермальные кисты. Причиной их появления может быть проникновение эпидермиса в дерму или подкожную клетчатку в результате травмы. Эпидермальная киста, как правило, при УЗИ имеет гипоэхогенную структуру на фоне окружающих тканей, внутренние эхосигналы низкой интенсивности, гипоэхогенные края и эффект дистального псевдоусиления, что иногда может привести к ошибочной диагностике солидных опухолей. Характерная черта — линейные, эхогенные или темные щелевидные дефекты внутри (рис. 4).

Рисунок 4. Эпидермальная киста. На эхограмме представлена неоднородная гипоэхогенная киста с внутренними эхосигналами низкой интенсивности (стрелки) и расплывчатым гипоэхогенным ореолом. Внутри кисты определяются также характерные эхогенные и темные щелевидные дефекты и эффект дистального псевдоусиления (незакрашенные стрелки).

Усиление кровотока при выполнении допплеровского исследования и дольчатые края чаще всего определяются после разрыва такой кисты. Подозрение на опухолевое образование подошвенной поверхности или на инородное тело требует проведения дифференциальной диагностики с еще одной патологией мягких тканей — подошвенной папилломой, которая обычно характеризуется гипоэхогенной структурой и наличием артериального кровотока (рис. 5).

Рисунок 5. Подошвенная папиллома. При УЗИ в режиме серой шкалы (А) визуализируется гипоэхогенная подошвенная папиллома, прорастающая глубоко в подкожные слои (стрелки), в основании которой регистрируется артериальный кровоток (В).

Другие доброкачественные и злокачественные опухолевидные образования, не являющиеся специфичными для области стопы и голеностопного сустава, обсуждены в отдельной статье на сайте — воспользуйтесь поисковой формой выше. Подошвенный фиброматоз (см. изображение ниже) также рассматривался в отдельной статье на сайте — используйте поисковую форму.

Подошвенный фиброматоз. На эхограммах пяти разных пациентов (A—F) визуализируются гипоэхогенные узелки и опухолевидные образования (стрелки) в структуре подошвенного апоневроза (головки стрелок). Обратите внимание на сосудистые канальцы, в которых при проведении ЦДК регистрируется усиление кровотока (Е и F, один и тот же пациент). М — головка I плюсневой кости; Т — сухожилия сгибателя.

Необходимо также иметь в виду возможность воспалительного процесса, способного симулировать опухолевидное образование, такого как местная реакция на застарелое инородное тело (см. отдельную статью на сайте — просим пользоваться формой поиска выше). К другим причинам пальпируемого опухолевидного образования относятся мышечная грыжа (см. рис. ниже) и добавочная камбаловидная мышца (см. рис. ниже).

Мышечная грыжа. На поперечном (А) и продольном (В) срезах передней большеберцовой мышцы (AT) выявляется дефект фасции (между незакрашенными стрелками) и мышечная грыжа (головки стрелок). Также на изображении видно перфорантный кровеносный сосуд (С).

Добавочная камбаловидная мышца. На продольном (А) и поперечном (В) срезах дистальной части ахиллова сухожилия (А) можно увидеть добавочную камбаловидную мышцу (головки стрелок).

Добавочная камбаловидная мышца. На продольном (А) и поперечном (В) срезах дистальной части ахиллова сухожилия (А) можно увидеть добавочную камбаловидную мышцу (головки стрелок).

К опухолевидным образованиям, возникающим при артритических процессах, относятся ревматоидные узелки (см. изображение ниже), адвентициальные сумки (см. изображение ниже) и подагрические тофусы (см. изображение ниже).

Ревматоидный артрит: ревматоидный узелок. На эхограммах латерального отдела стопы (А) и ахиллова сухожилия в поперечном сечении (В) визуализируется преимущественно гипоэхогенный узелок (стрелки) с эффектом дистального псевдоусиления (А; незакрашенные стрелки). Формирование сумки.

Формирование сумки.

На подошвенных изображениях стопы трех различных пациентов (А, В/С и D) отображается формирующаяся непостоянная сумка (стрелки) с неоднородной структурой, преобладающей гипоэхогенной компонентой, которая сжимается при нажатии на датчик. М — плюсневая кость; Т — сухожилие сгибателя; С — пяточная кость; А — подошвенный апоневроз.

Подагрический тофус. На эхограммах сухожилий короткой малоберцовой (А) и передней большеберцовой (В) мышц в поперечном сечении наблюдаются гиперэхогенные тофусы, окруженные гипоэхогенным ореолом (стрелки). PL — сухожилие длинной малоберцовой мышцы; Т — малоберцовый бугорок пяточной кости.

Подагрический тофус. На эхограммах сухожилий короткой малоберцовой (А) и передней большеберцовой (В) мышц в поперечном сечении наблюдаются гиперэхогенные тофусы, окруженные гипоэхогенным ореолом (стрелки). PL — сухожилие длинной малоберцовой мышцы; Т — малоберцовый бугорок пяточной кости.

Видео УЗИ синдрома тарзального канала при сухожильном ганглии (на английском)

- УЗИ изменений сухожилий медиальной части голеностопного сустава

- УЗИ изменений сухожилий латеральной части голеностопного сустава

- УЗИ изменений сухожилий и мышц передней части голеностопного сустава

- УЗИ изменений ахиллова сухожилия и сухожилий задней части голеностопного сустава

- УЗИ изменений мышечной ткани голени

- УЗИ изменений подошвенного апоневроза

- УЗИ изменений связок голеностопного сустава и стопы

- УЗИ переломов костей голеностопного сустава и стопы

- УЗИ нервных структур в области голеностопного сустава и стопы

- УЗИ опухолевидных образований в области стопы и голеностопного сустава

«Шишки» на стопах: что это может быть, что нужно делать?

На внутренних сторонах обеих стоп, чуть ниже внутренних лодыжек на пару сантиметров, образовались шишки.

На правой-побольше, в диаметре около 30 мм, высотой около сантиметра, на левой стопе-чуть меньше и продолжают расти, на ощупь-твердые, как кость.

Выросли месяца за три и продолжают расти.

И кажется, что на правой стопе посередине, снаружи, у самого края растет еще одна шишка твердая внутри. Шишки не болят, но на правой стопе появилось ощущение дискомфорта.

Что с этим делать?

Рекомендации врача травматолога-ортопеда

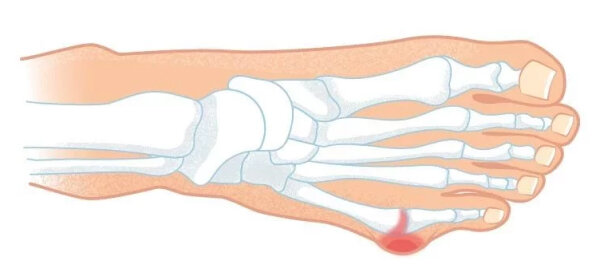

На изображении заметны признаки варикозного расширения вен, поперечного плоскостопия с натоптышами в зоне 5-го пальца и признаки воспалительного процесса в области os Tibiale externum.

При возникновении «шишек» неопределенного происхождения (так же как при травмах, болях и т.д.) необходимо провести рентгенографию стопы в двух проекциях с нагрузкой, то есть в стоячем положении (прямой и боковой проекции).

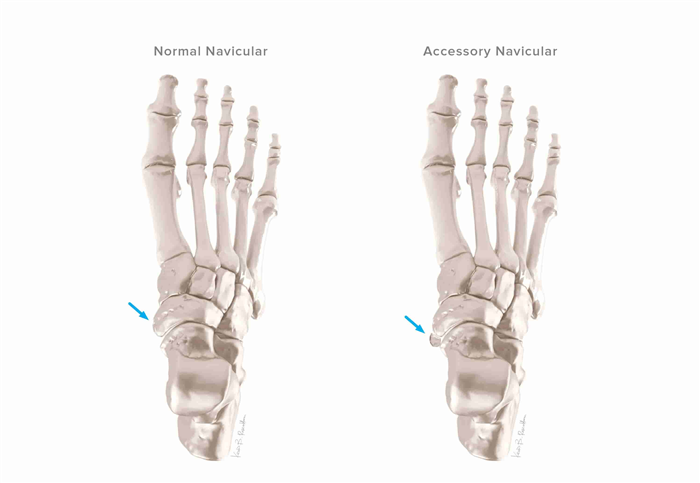

Есть вероятность, в следствии симметрии патологии, что у вас происходит хроническая травматизация сухожилия задней большеберцовой кости в точке её прикрепления (ладьевидный кости стопы).

Существует вероятность, что в вас присутствует дополнительная ладьевидная кость стопы.

Bсе выводы базируются на анатомических ориентирах, нужно объективные данные, то есть рентген(в вышеперечисленных проекциях).

Хорошо, что деформация безболезненна, но это не является противопоказанием к очному осмотру ортопеда и выполнению уточняющих исследований.

Далее можно будет делать вывод о последующем лечении.

Для снятия воспалительных процессов (красноты, боли) рекомендуется применение физиотерапевтических процедур.

Из физиотерапии показан фонофорез с гидрокортизоном №10, магнитотерапия №10

Гигрома голеностопного сустава

Гигрома голеностопного сустава– это возникновение кисты между двух синовиальных суставов, а именно голеностопного и подтаранного. Он гораздо реже поражается артритом, чем другие крупные суставы. Источник этого – различия в хряще, его движении и восприимчивости к медиаторам воспаления. Гигрома голеностопаотносительно хорошо удерживается и плотно прилегает к хрящу, потенциально давая лодыжке нагрузку.

Наиболее распространённой причиной возникновения гигромы в области голеностопного сустава считается травма. В числе дополнительных факторов можно отметить такие состояния, как артропатия, хроническая нестабильность, деформации, а также некоторые заболевания, например, гемофилию.

Решение о необходимости удаления гигромы голеностопа принимается в зависимости от её типа и степени тяжести. Существует несколько способов нехирургического лечения:

- применение противовоспалительных средств для снижения частоты воспалительных процессов;

- инъекции кортикостероидов в сустав, которые помогают уменьшить воспаление;

- введение гиалуроновой кислоты. Эта вязкая субстанция используется для замещения синовиальной жидкости через инъекции в сустав, что облегчает болевые ощущения, связанные с гигромой голеностопного сустава.

Есть также медицинские хирургические процедуры. Какое требуется лечение гигромы щиколотки,например, зависит не только от локализации, но и степени поражения. Иногда нужно более одной операции гигромы голеностопного сустава. Если опухоль небольшого размера, до 3 см, рекомендуется применить местный наркоз, но при серьезном, запущенном случае лучше ввести общую анестезию.

В общем, операция по удалению гигромы на лодыжке должна проводиться только при наличии определённых показаний. Среди причин, которые могут привести к необходимости хирургического вмешательства, можно выделить значительные размеры кисты, отсутствие реакции на медикаментозную терапию, рецидивы после консервативного лечения, а также частичное или полное ограничение подвижности.

Срочное удаление гигромы голеностопного суставаоправдано, если образование быстро увеличивается и сдавливает и кровеносные сосуды. Мышцы, действующие на стопу, могут не иметь прямого отношения к основному патологическому пониманию этой болезни, однако вносят вклад в сложную этиологию. Поэтому очень важно обеспечить целенаправленную, специфическую реабилитацию голеностопа. На него воздействует великое количество мышц, и они функционируют аналогично запястью и кисти, поэтому рекомендуется не перенапрягать ноги, воздержаться от длительной ходьбы, стояния и бега.

Шишка на внешней стороне стопы: что это и как лечить

Шишка на стопе — это часто встречающаяся жалоба среди пациентов. Образование этой шишки может вызывать болезненный дискомфорт, мешать нормальной ходьбе и вызывать нервозность и раздражение. Как проходит лечение?

Шишка на стопе — это часто встречающаяся жалоба среди пациентов. Образование этой шишки, будь то на своде или на подошве стопы, на её внешней или внутренней стороне, может вызывать болезненный дискомфорт, мешать нормальной ходьбе и вызывать нервозность и раздражение. Решить эту проблему может только обращение к опытному хирургу-ортопеду, специалисту в данной области. Врач проведет осмотр, поставит диагноз, объяснит причину образования шишки на стопе и определит, что нужно предпринять. Некоторые образования можно устранить с помощью консервативного лечения, в то время как другие могут быть симптомами различных заболеваний и требовать хирургического вмешательства.

Некоторые предполагаемые диагнозы и причины возникновения шишек на стопах включают в себя:

- Гигрома — часто возникает на верхней части стопы или в области сгиба, обладает мягкой или плотной текстурой. Может вызвать дискомфорт при ношении обуви и представляет собой доброкачественную кистозную опухоль.

- Подошвенный фиброматоз — плотные образования, которые могут быть как маленькими, так и большими, образующиеся в результате проблем с подошвенным апоневрозом. Лечение зависит от размеров шишек и степени вызванного дискомфорта.

- Натоптыши и омозоленности — это образования из огрубевшей кожи на подошвах, обычно они безвредны и не вызывают болевых ощущений.

- Деформация Тейлора — образование в области основания мизинца, вызванное отклонением пятого пальца и соответствующей плюсневой кости.

- Подагра — системное заболевание, которое может проявляться в виде безболезненных плотных шишек на стопе, называемых тофусами.

- Артроз — это дегенеративное поражение суставов, часто проявляющееся шишкой на верхней стороне внешней части стопы.

Существует множество других диагнозов и патологий, которые могут проявляться шишками, наростами или деформациями стопы. Однако одним из самых распространенных является вальгусная деформация стопы, известная как «Hallux Valgus».

Вальгусная деформация стопы представляет собой медицинское состояние, при котором первый палец ноги отклоняется кнаружи, формируя шишку на внутренней стороне стопы. Это заболевание характеризуется как прогрессирующее комплексное нарушение, которое сопровождается изменением положения первого пальца и утратой стабильности костных структур передней части стопы.

Процесс (патогенез) формирования этой деформации включает следующие шаги:

- Неправильная нагрузка на стопу приводит к ослаблению мышечно-связочного аппарата.

- Изменение нагрузки изменяет точки опоры во время ходьбы и длительного стояния.

- Кости передней части стопы начинают расходиться, образуя веер.

- Это создает дисбаланс в мышечной силе, отвечающей за правильное положение большого пальца.

- Первый палец начинает отклоняться наружу, а медиальный плюснефаланговый сустав подвергается деформации.

Пациенты обычно описывают эти изменения как «шишку на стопе, которая увеличивается в размере». Это действительно так. Без соответствующего лечения и профилактических мер, косточка на большом пальце может продолжать расти, вызывая боль, дискомфорт и дополнительные деформации суставов.

Причины вальгусной деформации стопы, также известной как Hallux Valgus, могут включать в себя:

- Генетическая предрасположенность, связанная с наследственностью и слабостью связок и сухожилий.

- Избыточный вес, что приводит к чрезмерной нагрузке на стопы и деформациям суставов.

- Гормональные нарушения, как факторы, влияющие на прочность суставов.

- Артроз, дегенеративное заболевание суставов, при котором Hallux Valgus является сопутствующим диагнозом.

- Ношение неудобной обуви, например, обуви на высоком каблуке и с узкими носами, что может способствовать деформации суставов.

- Сахарный диабет, который может влиять на кровоснабжение стоп и вызывать их деформации.

- Специфика профессии, включая длительное неправильное напряжение стоп, например, у продавцов, парикмахеров, учителей, спортсменов и танцоров.

- Механические повреждения, способные привести к патологическим изменениям суставов.

Hallux Valgus всегда сопровождается нарушением целостности соединительных тканей и может привести к различным осложнениям, включая бурсит головки плюсневой кости, ревматоидный артрит и подагру.

Это заболевание проходит несколько стадий развития:

- Первая степень Hallux Valgus: Углы отклонения составляют от 12° до 25°. Деформация небольшая, и пациент может испытывать лишь легкий дискомфорт и утомление при длительных прогулках.

- Вторая степень Hallux Valgus: Углы отклонения составляют от 12 до 18° и от 25 до 35°. Косточка становится более заметной, и пациент начинает чувствовать боль и отечность, а также испытывает трудности с выбором обуви.

- Третья степень Hallux Valgus: Углы отклонения превышают 18° и 35°. Анатомические изменения стопы выражены значительно, что приводит к множественным проблемам, включая сильные боли, натоптыши, мозоли и неравномерное распределение нагрузки на стопу.

Лечение вальгусной деформации стопы зависит от стадии заболевания, возраста пациента и наличия сопутствующих заболеваний. Существует как консервативное, так и хирургическое лечение в зависимости от симптомов и степени деформации. Важно заметить, что вальгусная деформация стопы является постепенно прогрессирующим состоянием, и без хирургического вмешательства она не может быть полностью устранена, но можно замедлить прогрессирование и справиться с симптомами. Вот несколько методов лечения:

Ортопедические средства: Один из ключевых методов консервативного лечения. Включает в себя правильный выбор обуви и использование ортопедических стелек. Ортопедическая обувь и стельки могут помочь уменьшить нагрузку на большой палец и улучшить поддержку стопы.

Физиотерапевтические процедуры: Такие как массаж, физическая терапия и другие методы, например, магнитотерапия и электрофорез, могут улучшить кровообращение в области стопы и снизить уровень боли.

Лекарственное лечение: Включает в себя применение препаратов для облегчения боли и уменьшения воспаления. Врач может назначить противовоспалительные лекарства или инъекции для уменьшения боли и отека.

Физическая активность и упражнения: Укрепление мышц стопы и ног может помочь улучшить поддержку стопы и уменьшить симптомы.

Массаж: Проводимый массаж стоп может значительно помочь расслабить мышечные ткани и улучшить кровообращение.

Хирургическое вмешательство: В случаях выраженных деформаций и запущенных стадий заболеваний может быть нужно хирургическое лечение. Существуют различные методы операции, такие как коррекция остеотомии, артродез, артропластика и другие. Врач оценивает степень деформации и выбирает наилучший способ в каждом конкретном случае.

Важно заметить, что обращение к врачу и своевременное начало лечения могут значительно улучшить прогноз и уменьшить риски осложнений. Если у вас есть подозрение на вальгусную деформацию стопы, рекомендуется проконсультироваться с ортопедом или хирургом, который сможет провести адекватную диагностику и назначить соответствующее лечение.

Что делать, если вы подвернули лодыжку и она опухла?

При ушибах, растяжениях или даже переломах, сильная боль и отечность могут проявляться не сразу, а лишь спустя несколько часов или даже дней после травмы. Из-за этого пациенты зачастую не связывают острую боль с незначительной травмой, произошедшей несколько дней назад. Если наблюдается опухоль на внешней стороне щиколотки, есть царапины или синяки, то болезненные ощущения почти всегда сопровождают именно травму. При любых повреждениях костей и суставов необходимо обратиться к врачу для диагностики, включая рентгеновское исследование. Перед визитом в медицинское учреждение можно предпринять меры самообслуживания для облегчения состояния.

Что делать, если опухла нога после ушиба лодыжки:

- снять обувь и носки;

- приложить льдяной компресс к поврежденной области;

- обеспечить покой для ноги;

- принимать обезболивающее средство.

Нельзя самостоятельно ощупывать, сдавливать или пытаться «вправить» пораженный сустав. Все манипуляции – от давящей повязки до наложения гипса – может выполнять только врач, изучивший рентгеновские снимки.

К какому врачу обращаться при боли в области лодыжки?

Для получения медицинской помощи следует обратиться к ортопеду-травматологу. Специалист осмотрит конечность, опросит вас и назначит необходимые диагностические процедуры. Это могут быть:

- лабораторные анализы (кровь, моча);

- рентгеновское обследование;

- УЗИ сустава;

- МРТ, КТ;

- пункция сустава;

- другие исследования.

Качественные изображения проведённых обследований помогут выявить повреждения тканей, изменения ширины вен, деформацию суставов и другие патологические изменения, возникающие при вывихах щиколотки и её последующем опухании.

Лабораторные анализы необходимы для выявления:

- признаки воспалительного процесса;

- наличие возбудителей инфекции;

- высокий уровень мочевины в крови.

Лечебный план разрабатывается в соответствии с поставленным диагнозом. Основные методы оказания помощи при большинстве болезней суставов схожи. Все услуги и цены указаны на сайте. Как правило, назначаются:

- медикаментозное лечение;

- физиотерапия;

- лечебная физкультура и массаж;

- специально подобранная диета.