Диффузные изменения предстательной железы с умеренным увеличением объема могут указывать на различные патологии, такие как доброкачественная гиперплазия или хронический простатит. Эти изменения часто не сопровождаются выраженными симптомами, однако могут приводить к проблемам с мочеиспусканием и снижению качества жизни.

Важно провести комплексное обследование и консультацию с врачом-урологом для уточнения диагноза и назначения соответствующего лечения. Регулярное наблюдение за состоянием предстательной железы поможет предотвратить возможные осложнения и сохранить здоровье.

- Диффузные изменения предстательной железы указывают на распространенные патологические процессы.

- Умеренное увеличение объема может быть связано с гиперплазией, воспалением или другими заболеваниями.

- Основные симптомы включают изменения мочеиспускания, дискомфорт и иногда боли в области таза.

- Для диагностики используются УЗИ, МРТ и лабораторные тесты на уровень простатического специфического антигена (ПСА).

- Лечение зависит от причины изменений и может включать медикаментозную терапию или хирургическое вмешательство.

На трузи выявили увеличение размеров и умеренные диффузные изменения ткани простаты

Благодарю вас за проявленное внимание! У моего супруга, которому 46 лет, при проведении ТРУЗИ обнаружено увеличение размеров простаты и умеренные диффузные изменения её ткани, сопутствующие асимметричной гиперплазии переходных зон. Также имеется киста простаты и изменения в обоих семенных пузырьках, в частности киста с кальцинацией в левом семенном пузырьке.

С двух сторон также имеются флеболиты.

Отмечает сильные болевые ощущения при ходьбе, которые усиливаются после полового акта, из-за чего наблюдается снижение половой функции и комплексы на этом фоне.

Подскажите, пожалуйста, что нам делать и к кому обратиться?! Спасибо!

Мария

Здравствуйте, Мария. С вами на связи Королев Дмитрий Олегович, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Института урологии и репродуктивного здоровья Сеченовского Университета.

Гиперплазия простаты является доброкачественным увеличение простаты в объеме и связанным с этим ухудшением мочеиспускания, частыми походами в туалет особенно по ночам. Лечение данного заболевания основывается на выраженности клинической симптоматики и объеме остаточной мочи.

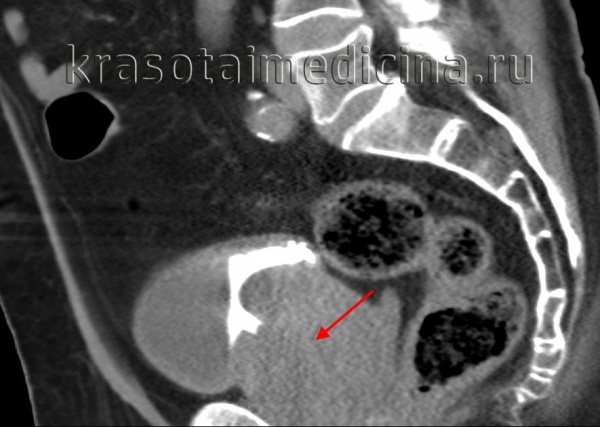

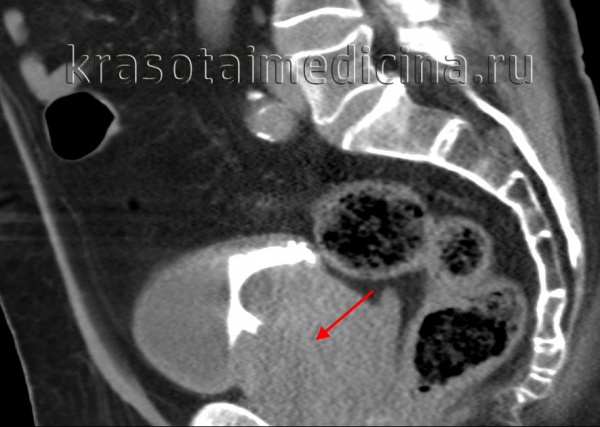

Исходя из данных вашей документации по ТРУЗИ, можно сделать вывод о том, что у вашего мужа имеется доброкачественная гиперплазия простаты, киста железы, киста левого семенного пузырька и флеболиты в области таза.

При наличии незначительных симптомов и объеме остаточной мочи менее 50 мл целесообразно проводить консервативное лечение. В случае более серьезных проблем может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления аденомы простаты. Поскольку вашему супругу 46 лет, необходимо провести обследование для исключения онкологических заболеваний простаты, включающее анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген) – общий и свободный, и их соотношение. Также МРТ малого таза с контрастом может оказаться полезным для выявления опухолей в области малого таза.

Диффузные изменения предстательной железы с умеренным увеличением объема являются важным клиническим маркером, на который следует обратить внимание при оценке состояния мужского здоровья. Такие изменения могут свидетельствовать о различных патологиях, включая простатит, доброкачественную гиперплазию или даже предраковые состояния. Важно понимать, что увеличение объема предстательной железы само по себе не является диагностическим критерием, но оно требует дальнейшего обследования и мониторинга состояния пациента, чтобы исключить серьезные заболевания.

При таких диффузных изменениях важно учитывать сопутствующие симптомы, такие как затрудненное мочеиспускание, болевые ощущения в области таза и общее состояние пациента. Оценка этих факторов позволит более точно определить причинный фактор изменений в предстательной железе. Важно помнить, что ранняя диагностика и своевременное лечение могут значительно улучшить качество жизни и снизить риск развития осложнений, связанных с заболеваниями предстательной железы.

На мой взгляд, важным аспектом является регулярное наблюдение за состоянием предстательной железы, особенно у мужчин старше 50 лет, поскольку возраст является одним из ключевых факторов риска развития заболеваний. Использование современных методов диагностики, таких как УЗИ предстательной железы, анализы на уровень PSA и другие исследования, позволит врачу более точно оценить состояние здоровью и назначить соответствующее лечение. Необходимо активно взаимодействовать с пациентами, объясняя им важность контроля за состоянием предстательной железы и информируя о возможных симптомах, требующих немедленного обращения к специалисту.

Кисты простаты, семенных пузырьков и флеболиты обычно не проявляют симптомов и выявляются случайно в ходе диагностики. Лечить их не требуется.

Гиперплазия простаты может сочетаться с хроническим простатитом, при котором боль может иррадиировать в головку полового члена и мошонку, усиливаясь после полового акта. Основной механизм развития простатита – это застойные явления в венах малого таза и простате, возникающие на фоне малоподвижного образа жизни, неправильного питания, длительного полового воздержания или чрезмерной половой активности, переохлаждения, а также злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Еще одним характерным симптомом простатита является расстройство мочеиспускания (дизурия), которое как правило, заключается в частых позывах и ощущении неполного опорожнения мочевого пузыря — воспаленная простата увеличивается в объеме и сжимает мочеиспускательный канал. Простатит также может приводить к нарушению механизма эрекции, ослаблению оргазма – так называемый стертый оргазм.

В запущенных случаях заболевания простатит приводит к развитию эректильной дисфункции (импотенции). Для постановки диагноза простатит необходимо проведение всестороннего обследования пациента. В первую очередь это сбор жалоб, определение времени начала и длительности заболевания, выяснение наличия у пациента рецидивирующей инфекции мочевых путей, бытовых и профессиональных вредностей, а Вредных привычек. Лечение простатита должно быть индивидуальным, с учетом всех жалоб пациента, общего его состояния, условий труда и быта, которые могут неблагоприятно отражаться на течение воспалительного процесса в железе.

В заключение: рекомендую обратиться к урологу для детального обследования и разработки индивидуального плана лечения для вашего мужа.

Классификация: стадии ДГПЖ

Согласно классификации Гюйона, аденома простаты имеет три стадии развития:

- 1 стадия ДГПЖ (компенсированная). Выраженные дизурические расстройства отсутствуют или проявляются минимально. Задержка мочи в мочевом пузыре не наблюдается. Почки и мочеточники в норме.

- 2 стадия ДГПЖ (субкомпенсированная). У пациента отмечаются умеренные проблемы с мочеиспусканием, при инструментальных исследованиях выявляется остаточная моча. Изменения в верхних мочевых путях присутствуют, но функция почек слабо нарушена.

- 3 стадия ДГПЖ (декомпенсированная). Наблюдаются нарушения функций мочевого пузыря и почек. Возможно почечная недостаточность и острые задержки мочи.

Объем предстательной железы в норме равен 2,5-3 см³. Аденому классифицируют, исходя из размеров патологически измененной простаты:

- Минимальная (до 5 см³);

- Средняя (до 8 см³);

- Крупная (более 8 см³);

- Гигантская (больше 25 см³).

Симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ)

Симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) зависят от степени увеличения органа, что в свою очередь влияет на просвет мочеиспускательного канала. На начальных стадиях проявления могут быть слабыми. Мужчина начинает замечать, что утром при мочеиспускании ему приходится прикладывать усилия, струя становится менее интенсивной. Кроме того, возникает учащение позывов в течение дня, а ночью пациент может вставать в туалет 1–2 раза.

Прогрессирование заболевания ведет к неполноценному опорожнению пузыря. Позывы становятся еще более частыми, принимают императивный (повелительный) характер. Возможно выделение мочи небольшими порциями сразу после позыва. Нарушается ночной сон. У пациента возникает ощущение неполного опорожнения пузыря.

На протяжении всей микции (процесса мочеиспускания) ему приходится напрягать пресс. Моча выделяется прерывисто, струя становится вертикальной. При присоединении инфекции появляются симптомы уретрита и цистита (болезненные позывы, рези во время мочеиспускания).

На поздних стадиях развития заболевания возникает «парадоксальная задержка мочи», когда пациент не может самостоятельно опорожнить пузырь, несмотря на сильнейшие позывы. При этом урина выделяется по каплям самопроизвольно. Из-за расширения мочеточников и повышения пузырного давления, происходит ретроградный заброс мочи, развивается почечная недостаточность.

Ультразвуковое исследование предстательной железы (эхосемиотика структурных изменений). Лекция для врачей

Григорий Андреевич Макагонов 12 апреля 2023

Лекция для врачей «Ультразвуковое исследование предстательной железы (эхосемиотика структурных изменений)». Лекцию для врачей проводит профессор В. А. Изранов.

На лекции для врачей рассмотрены следующие вопросы:

- Тип исследования:

- Условие для трансабдоминального исследования — умеренное наполнение мочевого пузыря (200-250 мл);

- Условие для трансректального исследования — пустой мочевой пузырь (с определением остаточной мочи);

- Условие для трансперинеального исследования — положение лежа на спине с согнутыми в коленях ногами и поднятой мошонкой.

- Форма железы (примеры):

- Сферическая форма из-за выраженной симметричной гиперплазии транзиторных зон, с истончением периферической зоны в результате давления узлов гиперплазии и мелкими кальцинатами вокруг простатической уретры.

- Внутрипузырный тип роста по типу средней доли.

- Форма простаты (пример):

- Измененная форма из-за умеренного выпячивания передневерхнего контура в дно мочевого пузыря.

- Эхоструктура простаты:

- Эхоструктура изменена за счет:

- Расширения простатической уретры и увеличения толщины её стенок;

- Накопления кальцинатов в левых отделах фибромускулярной стромы.

- Эхоструктура:

- Измененная за счет накопления кальцинатов в периуретральной области и фибромускулярной строме;

- Эхоструктура:

- Изменена за счет накопления кальцинатов по периферии гиперплазированных транзиторных зон. Наблюдаются признаки расширения перипростатических венозных сплетений, нечеткие контуры железы.

- Эхоструктура:

- Изменена за счет:

- Трубчатых гипо- и анэхогенных структур, идущих от периферии к центру (ретенционные изменения);

- Очаговой кальцификации;

- Воспалительного инфильтрата в периферическом отделе левой доли.

- Эхоструктура:

- Изменена за счет симметричной гиперплазии транзиторных зон в виде изоэхогенных узлов (симптом ДГПЖ) и кальцинатов в периуретральной области.

- Эхоструктура:

- Изменена из-за наличия множественных крупных кальцинатов с акустической тенью в периуретральной области и расширенных перипростатических венозных сплетений.

- Эхоструктура:

- Изменена из-за единственного кальцината в центральной зоне простаты.

- Эхоструктура:

- Изменена за счет:

- Множественных накоплений кальцинатов в периуретральной области с обеих сторон и в центральной зоне;

- Конгестий в главных протоках.

- Поперечный срез простаты (схематично):

- Поперечный срез простаты (схематично):

- Поперечный срез простаты:

- Семенные пузырьки. Зонная анатомия простаты:

- А — передняя фибромускулярная строма;

- С — центральная зона;

- Р — периферическая зона;

- Т — переходная зона;

- V — семенной бугорок;

- VS — семенные пузырьки;

- U — мочеиспускательный канал;

- ed — семявыбрасывающий проток.

- Семенные пузырьки:

- Заключение УЗИ: простатит.

- Умеренные диффузные изменения простаты неспецифической природы;

- Умеренные диффузные изменения простаты неспецифического характера (не исключен простатит в анамнезе);

- Незначительные диффузно-очаговые изменения простаты (остаточные признаки простатита);

- Диффузно-очаговые изменения, свидетельствующие о хроническом простатите. Эхографические признаки, характерные для хронического простатита вне обострения;

- Эхографические признаки, типичные для хронического простатита;

- Эхографические признаки хронического простатита;

- Эхографические признаки хронического калькулезного простатита;

- Эхографические признаки хронического калькулезного простатита вне обострения;

Книги по УЗИ в урологии. Покупайте в Интернет-магазине shopdon.ru

УЗИ диагностика в детской андрологии и гинекологии. Срочные состояния — Ольхова Е. Б.

В книге рассматриваются случаи острых андрологических и гинекологических заболеваний, подходы к их эхографической оценке и методам дифференциальной диагностики в условиях неотложной медицинской помощи, когда отсутствуют точные анамнестические данные. Особое внимание уделяется патологиям, наблюдаемым у новорожденных, а также специфике проведения исследований и интерпретации полученных данных.

4 262 Р

Визуализация заболеваний почек, мочеточников и мочевого пузыря — Труфанов Г. Е.

В книге приведено описание лучевой семиотики наиболее часто встречающихся заболеваний и повреждений почек, мочеточников и мочевого пузыря с представлением данных УЗИ, КТ и МРТ. Даются рекомендации по тактике лучевого исследования, приводится дифференциальная диагностика. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний.

3 496 Р

Ультразвуковая томография в диагностировании рака предстательной железы — В. Н. Шолохов

Подробно описаны возможности ультразвуковой томографии с демонстрацией ультразвуковых критериев рака предстательной железы. Особое место в работе отводится проведению мониторинга за данной категорией больных. Монография даёт представление о месте и роли ультразвуковой томографии в комплексном обследовании пациентов, страдающих раком предстательной железы.

3 147 Р

Основы ультразвуковой анатомии — Лукас М., Бернс Д.

Руководство предлагает краткие тексты, ультразвуковые изображения с соответствующими фотографиями трупов, цветные анатомические и технические иллюстрации, которые дадут читателям прочную основу в области методик проведения УЗИ и знания региональной ультразвуковой анатомии.

6 474 Р

Детская УЗИ диагностика. Учебник том 5. Андрология, эндокринология, частные вопросы — Пыков М. И.

Патологические изменениям щитовидной железы, надпочечников. Возрастные изменений гонад, предстательной железы, пахового канала освещаются вопросы эхографии при самой различной патологии мошонки.

3 207 Р

Лучевая диагностика. Органы мочеполовой системы — Тублин М.

Книга содержит 1600 изображений. В ней представлены краткие, но информативные описания заболеваний мочеполовой системы, сопоставленные с тщательно отобранными иллюстрациями. Изложение материала выполнено в современном компактном формате, что позволяет легко усваивать сложные аспекты визуализации, протоколы исследований, а также разделы, посвященные патологии и клиническим проявлениям.

7 928 Р

Лучевая диагностика. Заболевания мочеполовой системы — Хамм Б.

Раздел почки и надпочечники: Пороки развития почек. Медуллярная губчатая почка. Добавочная почечная артерия. Стеноз почечной артерии. Инфаркт почки.

Тромбоз вен почек. Раздел, касающийся мочевыводящих путей: Мегауретер. Уретероцеле.

Пороки развития лоханочномочеточникового соустья. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Раздел женские половые органы: Лейомиома. Аденомиоз. Полипы эндометрия. Эндометриоз.

Рак эндометрия.

Рак шейки матки.

Рак влагалища.

2 760 Р

Ультразвуковое обследование в урологии и нефрологии — Капустин С. В.

Значительное внимание уделено методике ультразвукового исследования забрюшинного пространства, почек и надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря, простаты и органов мошонки в необходимом для практического врача аспекте.

3 023 Р

Применение системы PI-RADS версии 2.1 при проведении МРТ предстательной железы — Громов А. И.

В данном методическом пособии содержатся рекомендации PI-RADS версии 2.1 по МР-диагностике рака предстательной железы, подготовленные в 2019 году Европейским обществом урогенитальной радиологии (ESUR) и Американским колледжем радиологии (ACR). Эти рекомендации представляют собой третью редакцию документа, в то время как предыдущие версии были опубликованы в 2012 и 2015 годах.

2 165 Р

Секреты ультразвуковой диагностики — Догра В.

Допплерографическое исследование плодов с задержкой развития. Доброкачественные и злокачественные изменения придатков матки. УЗИ органов брюшной полости. УЗИ в детской практике. Ультразвуковой анализ сосудов.

3 043 Р

Ультразвуковая диагностика пролапса органов и недержания мочи у женщин — Чечнева М. А.

Книга обобщает более чем 10-летний опыт ультразвуковых исследований у пациенток с опущением и выпадением внутренних половых органов и различными типами недержания мочи. Обследование на этапе планирования операции, применение различных хирургических технологий, наблюдение в отдаленном послеоперационном периоде дало большой клинический материал и возможность рассмотреть пролапс гениталий с биомеханических позиций. Такой подход облегчает возможность выбора коррекции пролапса и оценки послеоперационных состояний.

3 157 Р

Ультразвуковая диагностика в урологии — Фулхэм П. Ф.

Руководство, посвященное применению ультразвукового метода в урологии. Данное издание содержит актуальную информацию, охватывающую все основные аспекты современной урологии и диагностического УЗИ. Оно хорошо иллюстрировано и включает большое количество наглядного материала, а также примеры клинического опыта зарубежных экспертов.

6 435 Р

Обнаружение и подтверждение локорегионарных рецидивов рака предстательной железы после радикальной простатэктомии — Громов А. И.

Актуальный материал по распознаванию и верификации локорегионарных рецидивов рака предстательной железы после радикальной простатэктомии. Освещены основы выявления рецидивных опухолей различной локализации при помощи мультипараметрической магнитно-резонансной томографии (МРТ). Описаны особенности выполнения трансректальных ультразвуковых исследований (ТРУЗИ) у пациентов с предполагаемыми рецидивами.

2 066 Р

Ультразвуковая диагностика. Том 2. Практическое решение клинических проблем. УЗИ мужских половых органов. УЗИ в гинекологии — Блют Э. И.

Структура данной книги построена в соответствии с клиническими ситуациями, с которыми сталкиваются практикующие врачи. Второй том включает разделы, описывающие УЗИ мужских половых органов и УЗИ в гинекологии. В главах, посвященных УЗИ в гинекологии, рассматриваются клинические состояния, такие как бессимптомные пальпируемые образования придатков, острые тазовые боли, наличие предрасположенности к раку яичников в семье, влагалищные кровотечения в предменопаузе и постменопаузе, длительное применение тамоксифена и бесплодие.

Диагностика и лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) распространена настолько, что многие исследователи говорят о неизбежности этого состояния у мужчин. К 80 годам 80% мужчин страдают этим недугом. Этиология заболевания изучена недостаточно. Впервы

#04/07 Ключевые слова / keywords: Из практики, Уронефрология, Uronefrologiya 2007-04-16 00:00148226 прочтений

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) распространена настолько, что многие исследователи говорят о неизбежности этого состояния у мужчин. К 80 годам 80% мужчин страдают этим недугом. Этиология заболевания изучена недостаточно. Впервые ДГПЖ проявляется гистологически у мужчин старше 40 лет появлением стромальных узелков в периуретральной области переходной зоны простаты. За узлообразованием следует непосредственно железистая гиперплазия [5, 6].

Клинически данное заболевание проявляется различными симптомами, связанными с нарушением пассажа мочи по нижним мочевым путям. Причинами нарушения мочеиспускания являются инфравезикальная обструкция и ослабление функции детрузора. В основе обструкции лежит увеличение простаты в размерах с постепенным сужением просвета мочеиспускательного канала (механический компонент) и повышением тонуса гладкомышечных волокон простаты и задней уретры (динамический компонент) [6].

У части пожилых мужчин с ДГПЖ вторичные структурно-функциональные изменения детрузора обструктивного характера усугубляются стрессорными (прямое катехоламиновое воздействие) и ишемическими (спазм сосудов) повреждениями гладкомышечных элементов мочевого пузыря.

Эфферентным элементом стрессовой реакции являются соответствующие нервные симпатические волокна и адренорецепторы. В подобных случаях мочевой пузырь подвергается тщательному воздействию катехоламинов, что ведет к нарушениям биоэнергетики и функции детрузора [6, 7]. Как результат, качество процесса мочеиспускания заметно ухудшается, что заставляет пациентов обращаться за медицинской помощью.

«Золотым стандартом» лечения ДГПЖ во всем мире является трансуретральная резекция предстательной железы. Тем не менее терапия расстройств мочеиспускания, обусловленных ДГПЖ, в последние годы находит все более широкое применение. С одной стороны, это связано с появлением новых лекарственных препаратов, а с другой — с расширением показаний к медикаментозной терапии и одновременной возможностью наблюдения за больными.

Учитывая многообразие доступных на данный момент способов медикаментозной терапии, большую актуальность имеет вопрос формулировки показаний и выбор препарата для ее проведения.

Перед назначением медикаментозного лечения ДГПЖ, все пациенты должны пройти соответствующую предренальную диагностику.

Современные способы диагностики этого заболевания отмечаются низкой инвазивностью и высокой точностью. Исследования, проведенные у пациентов с ДГПЖ, делятся на основные и дополнительные. К основным исследованиям относятся:

- анализ анамнеза, ведение дневника мочеиспусканий;

- физикальное обследование и пальцевое ректальное обследование;

- общий анализ мочи;

- УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи;

- опрос по шкале IPSS-QoL(BS) (IPSS — International Prostate Symptom Score; QoL — Quality of Life; BS — Bother Score);

- трансректальное УЗИ простаты;

- определение уровня простатспецифического антигена (ПСА) в крови;

- урофлоуметрия.

В соответствии с современной концепцией основные методы исследования должны не только точно диагностировать ДГПЖ и ее основные осложнения, но и выявлять факторы риска прогрессирования заболевания, к которым следует отнести:

- общий балл симптомов по шкале IPSS > 7;

- объем простаты по трансректальному УЗИ > 30 см³;

- уровень ПСА в сыворотке крови ≥ 1,4 нг/мл;

- максимальная скорость мочеиспускания (Qmax) меньше 12 мл/с;

- большой объем остаточной мочи (> 200 мл) по данным УЗИ мочевого пузыря.

Таким образом, у мужчин с выраженными или умеренными проявлениями гиперплазии простаты (IPSS > 7), со сниженной максимальной скоростью мочеиспускания (Qmax < 12 мл/с), увеличенной предстательной железой (V > 30 см³) или повышенным уровнем ПСА (> 1,4 нг/мл) риск необходимости хирургического вмешательства примерно в 4 раза выше по сравнению с мужчинами, у которых отсутствуют аналогичные клинические симптомы. Таким образом, любой из упомянутых выше параметров указывает на значимость заболевания и может служить показанием к началу лечения (в некоторых случаях — профилактического).

Применение уточняющих методов исследования представляется целесообразным в следующих случаях:

- при противоречивых данных первичного обследования;

- для дифференциальной диагностики;

- при планировании оперативных вмешательств;

- для обеспечения радикальности и безопасности хирургических манипуляций;

- для выявления причин низкой эффективности ранее проведенного лечения.

К уточняющим методам можно отнести как традиционные — ретроградную уретроцистографию, экскреторную урографию, комплексное уродинамическое исследование и уретроцистоскопию, так и относительно новые — трансректальную эхо-допплерографию, эхо-уродинамическое исследование, микционную мультиспиральную цистоуретрографию, магнитно-резонансную томографию (МРТ). Рассмотрим несколько подробнее возможности самых новых методов визуализации.

Трансректальная ультразвуковая допплерография простаты в первую очередь расширяет возможности диагностики рака предстательной железы. По полученным нами данным, специфичность (85%) и чувствительность (65%) этого метода при диагностике рака простаты выше, чем у обычного УЗИ [1–5, 9]. Кроме того, известные сегодня допплерографические факторы риска развития интраоперационных кровотечений позволяют планировать ход трансуретральных резекций простаты в зависимости от топического расположения избыточно васкуляризированных зон, определять показания к предоперационной подготовке (лечение ингибиторами 5α-редуктазы), направленной на снижение указанного риска ([4, 9].

Эхо-уродинамическое исследование обеспечивает возможность оценить сократительную способность детрузора без вмешательства в мочевые пути, а Визуализировать шейку мочевого пузыря и простатическую часть уретры в момент мочеиспускания. Применение этой методики целесообразно для дифференциальной диагностики ДГПЖ и других проблем, которые могут вызывать нарушения мочеиспускания, такие как гипотония детрузора, стриктура или камни уретры [1–3, 5].

В ходе микционной мультиспиральной цистоуретрографии с использованием мультиспирального компьютерного томографа визуализируются нижние мочевые пути во время мочеиспускания. Метод уникально информативен при выраженных изменениях анатомии нижних мочевых путей, в частности после оперативных вмешательств, что важно при планировании повторной операции. МРТ главным образом используется для распознавания и установления стадии рака простаты. В то же время информация, получаемая в результате МРТ, позволяет не только с высокой точностью диагностировать структурные изменения в простате, но и определять размеры и характер роста предстательной железы, что Важно при планировании оперативных вмешательств по поводу ДГПЖ, в особенности при повторных вмешательствах. При МРТ, однако, в отличие от мультиспиральной микционной цистоуретрографии нижние мочевые пути четко не визуализируются [4, 8].

Опыт применения современных диагностических методик у больных ДГПЖ показывает, что они позволяют установить диагноз гиперплазии простаты и распознать клинически значимые формы заболевания, выявить особенности гиперплазии, определяющие индивидуальный план лечения, рационально планировать оперативные вмешательства по поводу ДГПЖ, в том числе повторные, когда имеются выраженные изменения анатомии простаты и нижних мочевых путей.

Согласно клиническим рекомендациям Европейской ассоциации урологов, основными задачами в лечении больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) являются:

- улучшение состояния и качества жизни людей, испытывающих трудности с мочеиспусканием;

- замедление прогрессирования заболевания;

- повышение продолжительности и улучшение качества жизни (это актуально для небольшой группы пациентов с осложнениями).

Медикаментозная терапия — наиболее широко используемый метод лечения больных ДГПЖ. Именно появление современных лекарственных средств привело в 90-х годах прошлого века к существенному снижению числа операций по поводу данного заболевания.

Лечение ДГПЖ делится на консервативные и хирургические методы. Консервативное лечение может включать медикаментозную терапию или динамическое наблюдение. При динамическом наблюдении пациент регулярно обращается к врачу без назначения дополнительных терапевтических мероприятий. Как рекомендует Европейская ассоциация урологов, промежутки между визитами и медосмотрами составляют около одного года. Такой подход приемлем в случае незначительных симптомов (IPSS ≤ 7) и отсутствии настораживающих признаков, требующих хирургического вмешательства.

Помимо способности уменьшать степень выраженности симптомов и улучшать объективные параметры мочеиспускания, каждая группа препаратов обладает рядом свойств, определяющих дополнительные показания к их применению.

Так, установлено, что α1-адреноблокаторы являются наиболее быстро действующими препаратами — эффект от их применения развивается уже через 5–10 дней. В то же время в ходе клинических исследований установлено, что доксазозин (Кардура) и тамсулозин (Омник) эффективны как при острой задержке мочи, так и в профилактике послеоперационной ишурии. Теразозин, доксазозин и альфузозин способны снижать артериальное давление при сопутствующей артериальной гипертензии, а тамсулозин позволяет улучшить показатели сердечной деятельности у больных ДГПЖ с сопутствующей ИБС.

Ингибиторы 5α-редуктазы не только способствуют уменьшению размеров предстательной железы (в среднем на 30%), но и эффективны при макрогематурии, обусловленной гиперплазией простаты, а также снижают интраоперационную кровопотерю (при использовании препаратов в порядке подготовки к трансуретральной резекции простаты).

Исследование PCPT (Prostate Cancer Prevention Trial) показало, что использование ингибитора 5α-редуктазы, финастерида, может снизить вероятность развития рака простаты на 25%. Другой значимый проект MTOPS (Medical Treatment Of Prostatic Symptoms) указал на то, что монотерапия финастеридом уменьшает риск прогрессирования ДГПЖ в два раза, а сочетание с α1-адреноблокаторами снижает этот риск до 67%.

Таким образом, было доказано, что комбинированное лечение ингибитором 5α-редуктазы и α1-адреноблокатором может быть целесообразным с точки зрения не только более быстрого ослабления расстройств мочеиспускания, но и предотвращения развития осложнений ДГПЖ (например, острой задержки мочи).

Из растительных препаратов наиболее глубоко изучен экстракт Serenoa repens (Пермиксон, Простамол уно), который также обладает способностью уменьшать объем гиперплазированной простаты (в среднем на 20%). Данные клинических исследований свидетельствуют о том, что указанный экстракт обладает противовоспалительной и противоотечной активностью, что делает целесообразным его назначение больным ДГПЖ при сопутствующем простатите.

Ю. Г. Аляев, доктор медицинский наук, профессор, член-корреспондент РАМН В. А. Григорян, доктор медицинский наук, профессор Д. В. Чиненов, кандидат медицинский наук ММА им. И. М. Сеченова, Москва

Следует подчеркнуть, что современный подход к разработке лечебной стратегии для пациентов с гиперплазией простаты подразумевает активное участие самих больных. В этой связи важнейшей задачей врача является предоставление пациенту полной информации о заболевании, связанных с ним рисках, а также преимуществах и недостатках различных методов лечения. Такой подход обоснован тем, что только пациент может наиболее точно оценить, что для него является значимым как в контексте болезни, так и в плане выбора методов терапии. В результате, выбор метода лечения осуществляется с учетом как специфики заболевания, так и индивидуальных предпочтений больного.

При соблюдении вышеуказанных принципов медикаментозная терапия демонстрирует высокую эффективность. Перспективы дальнейших разработок в лечении ДГПЖ весьма обширны и основаны на достижениях современной медицины.